近年は、ChatGPTに代表される対話型のAIが普及し、日常生活やビジネスの場面で活用されています。

この記事を読んでくださっているなかにも、「ちょっとした調べごとにAIを使う」という方がいるのではないでしょうか。

AIの普及は、Webマーケティングにも大きな影響を及ぼしています。

その一つがAIによる要約機能です。

これはユーザーの検索クエリをもとに、関連する情報を端的にまとめているのが特徴で、Googleでは検索結果の上部に表示されることがあります。

ここで懸念されるのが、検索結果ページだけを見て情報を獲得し、Webサイトにはアクセスしない「ゼロクリックサーチ」の増加です。

こうした変化が訪れるなか、企業にとって「AIO(AI検索最適化)」は急務と言えるでしょう。

今回は、AI時代の新しいWebマーケティング手法であるAIOについて解説します。

SEOとの比較や、Googleが導入する「AI Overview」の特徴などのコンテンツを用意しているので、ぜひ最後までご覧ください。

参考:『ゼロクリックサーチとは?コンテンツが見られない状況への対応』

以下の記事でも、ゼロクリックサーチの増加を取り上げています。

関連記事:『【初心者向け】SERPとは?代表的な9種類や分析方法を紹介!』

Contents

AIOの概要

まずは、AI時代のWebマーケティングに欠かせない「AIO」についてご紹介します。

まずは、AI時代のWebマーケティングに欠かせない「AIO」についてご紹介します。

これまで、検索エンジンで上位に表示されるためにSEOを重視していた企業も多いでしょう。

ここではAIOだけでなく、関連性のある「LLMO」や「GEO」という用語の意味や、SEOとの違いを見ていきます。

AIOとは?

AIOとは「AI Optimization」を略した言葉で、AI検索最適化を意味します。

Googleなどの検索エンジンに搭載されているAIや、生成AIに対して、Webコンテンツ内の情報を適切に取得させるための取り組みです。

AIOに力を入れることで「検索結果のAIによる要約部分や、対話型AIの回答に自社のコンテンツが引用されやすくなる」というメリットがあります。

引用:『ChatGPT』

引用:『ChatGPT』

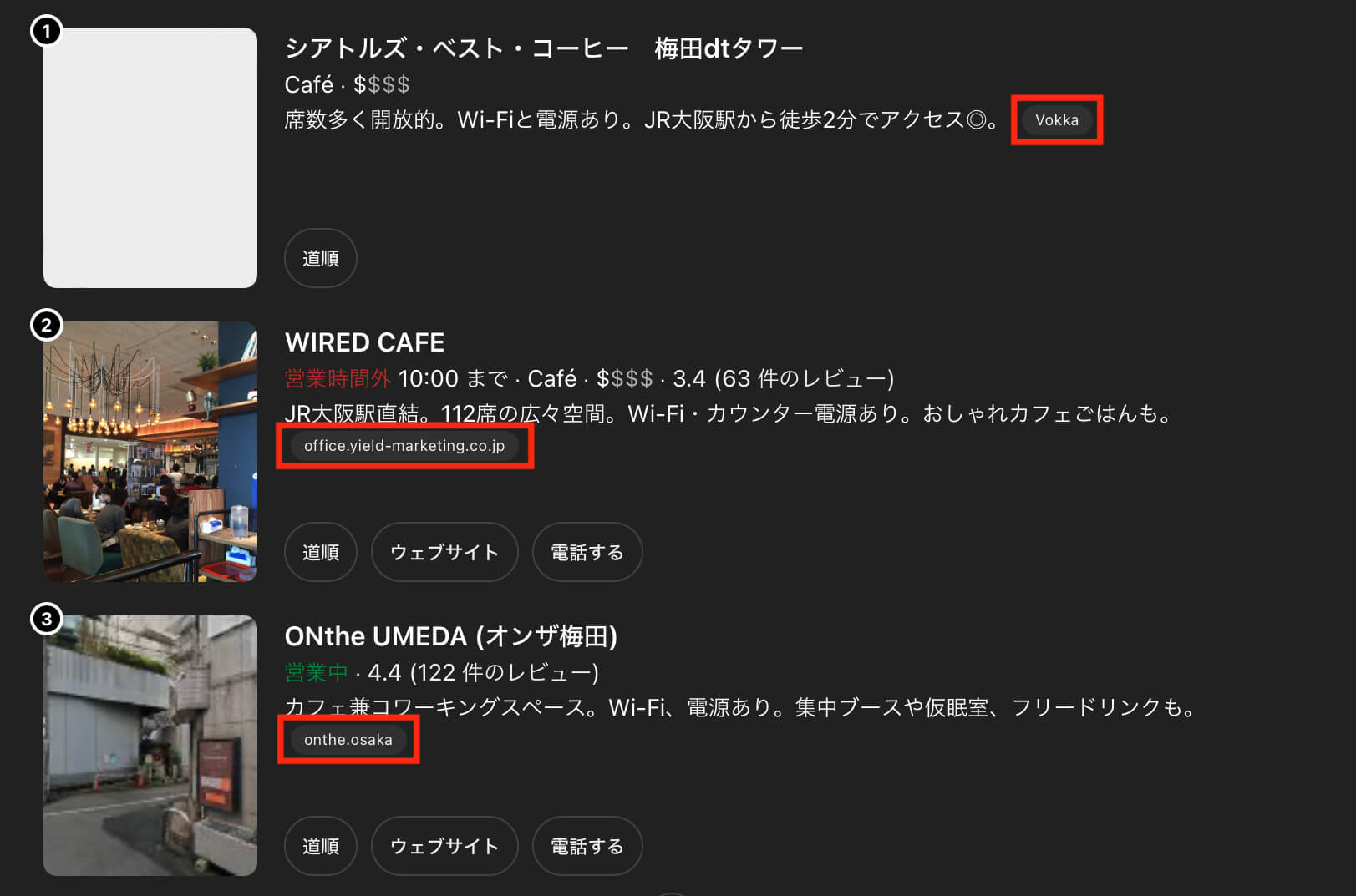

たとえば、ChatGPTに「大阪の梅田駅周辺で、仕事ができるカフェを教えて」と質問をすると、上のような回答が表示されます。

生成AIは、人間の質問の意図やWebコンテンツの文脈を読み取ることに長けており、ニーズに沿った回答を示してくれます。

画像の赤枠部分は、情報の取得元となったサイトです。

引用されたWebページはリンクが表示されたり、「情報源」として記載されたりします。

※Google検索結果画面のAI要約については、「5.GoogleのAI Overviewの機能を解説」で取り上げます。

このように、AIに自社のページを引用させるためには、AIOの考えに基づいたサイト設計やコンテンツ作りが欠かせません。

マーケティングにおいては、のちほどご紹介する、GoogleのAI要約機能である「AI Overview」や、消費者分析手法「Activities,Interests,Opinions(活動、興味、意見)」がAIOと略される場合があるため、混同しないように注意しましょう。

参考:『AIO(AI検索最適化)とは?SEOとの違いと最新対策』

参考:『AIOとは?AI最適化の手法やSEO対策との違いについても解説!【2025年8月最新】』

AIO、LLMO、GEOの定義

AIOに類似する言葉として「LLMO」「GEO」が挙げられます。

LLMOとは「Large Language Model Optimization」の略で、大規模言語モデル最適化を意味します。

大規模言語モデル(LLM)とは、言語処理に優れたAIモデルのことを指し、ChatGPTのような対話型の生成AIにも活用されています。

一方、GEOは「Generative Engine Optimization」、生成エンジン最適化という意味です。

AIO、LLMO、GEOの違い

| 種類 | 対象や目的 |

| AIO(AI検索最適化) | 検索エンジンに搭載されているAIや生成AIに対して、Webコンテンツ内の情報を適切に取得させる |

| LLMO(大規模言語モデル最適化) | 大規模言語モデルに対する最適化を行う |

| GEO(生成エンジン最適化) | 生成AIによる回答に、情報源として自社のコンテンツを引用させるよう最適化を行う |

それぞれ対象が異なるものの、この3つは基本的には同じ意味で使用されています。

参考:『【2025年版】AIO・LLMO・GEOとは?SEOとの違いと対策方法やパートナー会社選びを解説』

参考:『AIO(AI検索最適化)とは?「本物」が問われるAI時代のSEO新常識』

AIOとSEOとの違いは?

AIOとSEOはいずれも検索画面上での視認性を向上させるという目的がありますが、最適化をはかる対象が異なります。

AIOは検索エンジンに導入されているAIやChatGPTなどの生成AI、SEOは検索エンジンのアルゴリズムに合わせて対策を行うのが特徴です。

Webマーケティングの施策として、多くの企業がSEOに力を入れています。

SEO(Search Engine Optimization)とは、検索エンジン最適化を指し、Googleなどのサーチエンジンの検索結果において、自社のWebページを上位に表示させるための取り組みを指します。

AIO、SEOの違い

| 比較要素 | AIO(AI検索最適化) | SEO(検索エンジン最適化) |

| 対策の対象 | 検索エンジンに搭載されているAIや生成AI | Googleなどの検索エンジン |

| 目的 | 検索結果のAI要約や対話型AIの回答に自社のコンテンツを引用させる | 検索結果の画面上位に表示させる |

| 評価基準 | ・ユーザーの質問意図とのマッチング ・コンテンツの質や信頼性(E-E-A-T) | ・検索ニーズのマッチング ・コンテンツの質や信頼性(E-E-A-T) ・外部リンクの質や量 |

| 対策方法 | ・AI向け構造化データの実装 ・AIからの引用・言及を想定した情報設計(例:FAQ形式) ・E-E-A-Tを重視したコンテンツの制作 | ・ユーザーの検索意図に合わせたコンテンツの制作 ・サイトやページの内部構造(メタタグ最適化、内部リンク) ・外部リンクの獲得 |

| ユーザーの行動 | AIによる要約や回答で検索ニーズが満たされ、コンテンツにはアクセスしない場合がある(ゼロクリックリーチ) | 検索結果に上位に表示されたコンテンツにアクセスする |

SEOにおいて情報の専門性や権威性などの基準となる「E-E-A-T」が重要ですが、AIからユーザーに回答を提示するAIOでも「信頼できる正確な情報であるかどうか」は引き続き力を入れるべきポイントと言えます。

※E-E-A-T…GoogleがWebサイトやコンテンツの品質を評価する際の基準となる4つの項目。 Experience(経験)・Expertise(専門性)・Authoritativeness(権威性)・Trustworthiness(信頼性)の4つがあります。

コンテンツの質が問われるという点に変わりはないため、これまでSEOに注力していた企業は、既存ページにAIO対策の手法を取り入れさえすればスムーズにスライドできると考えられます。

引き続きSEO対策を続けながらAIOへの取り組みをはじめることで、自社のWebコンテンツを強化しましょう。

参考:『AIO(AI検索最適化)とは?SEOとの違いと最新対策』

参考:『AIO(AI検索最適化)とは?「本物」が問われるAI時代のSEO新常識』

参考:『有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツの作成_Google』

SEO施策には、上記以外にもさまざまなアプローチがあります。

詳細は以下の記事で解説しているので、併せてチェックしてみてください。

関連記事:『SEO施策とは?効果的な9つの内部対策と4つの外部対策を紹介』

AIOが注目を集める理由

AIOが注目を集めるようになった背景には、生成AIの普及と、Google検索のAI導入があります。

AIOが注目を集めるようになった背景には、生成AIの普及と、Google検索のAI導入があります。

AI普及率などのデータを参考にしながら、現状を見ていきましょう。

日本では今後生成AIの普及率が高まると予想

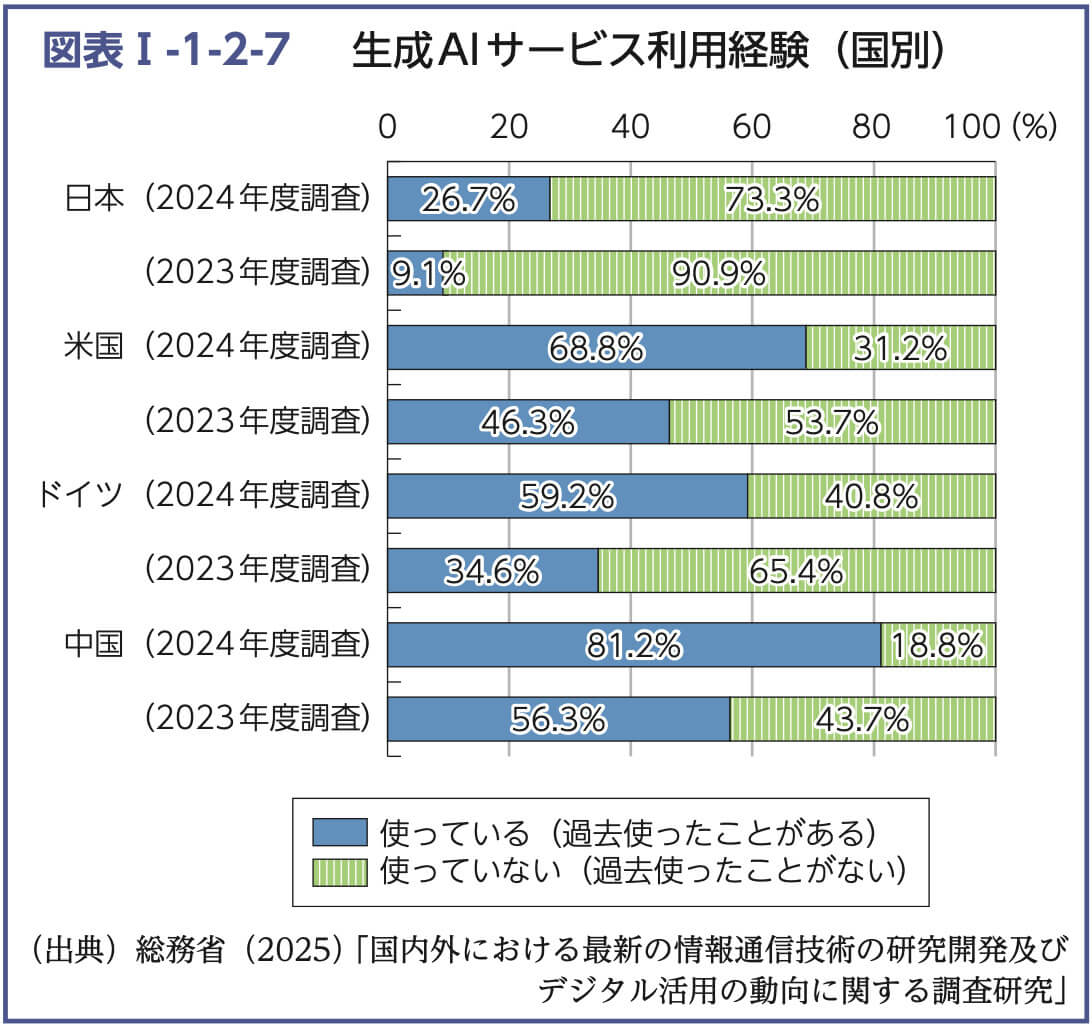

総務省が発表した「令和7年版情報通信白書」では、個人や企業における生成AI活用の普及率が掲載されています。

2024年度に実施された個人の生成AIサービスの利用経験についての調査では以下のような結果となりました。

引用:『令和7年版情報通信白書_総務省』

引用:『令和7年版情報通信白書_総務省』

2023年度に「生成AIを使っている」と回答した割合は9.1%にとどまりましたが、翌年2024年には26.7%と生成AI利用率は約3倍にも増加しました。

ざっくりと人数に換算するとおよそ4人に1人ですが、実はこの割合は外国と比べると低い傾向にあります。

2024年の数字を挙げると、アメリカが68.8%、ドイツが59.2%、中国が81.2%と、生成AIの普及に関して日本が遅れをとっていることがわかります。

引用:『令和7年版情報通信白書_総務省』

引用:『令和7年版情報通信白書_総務省』

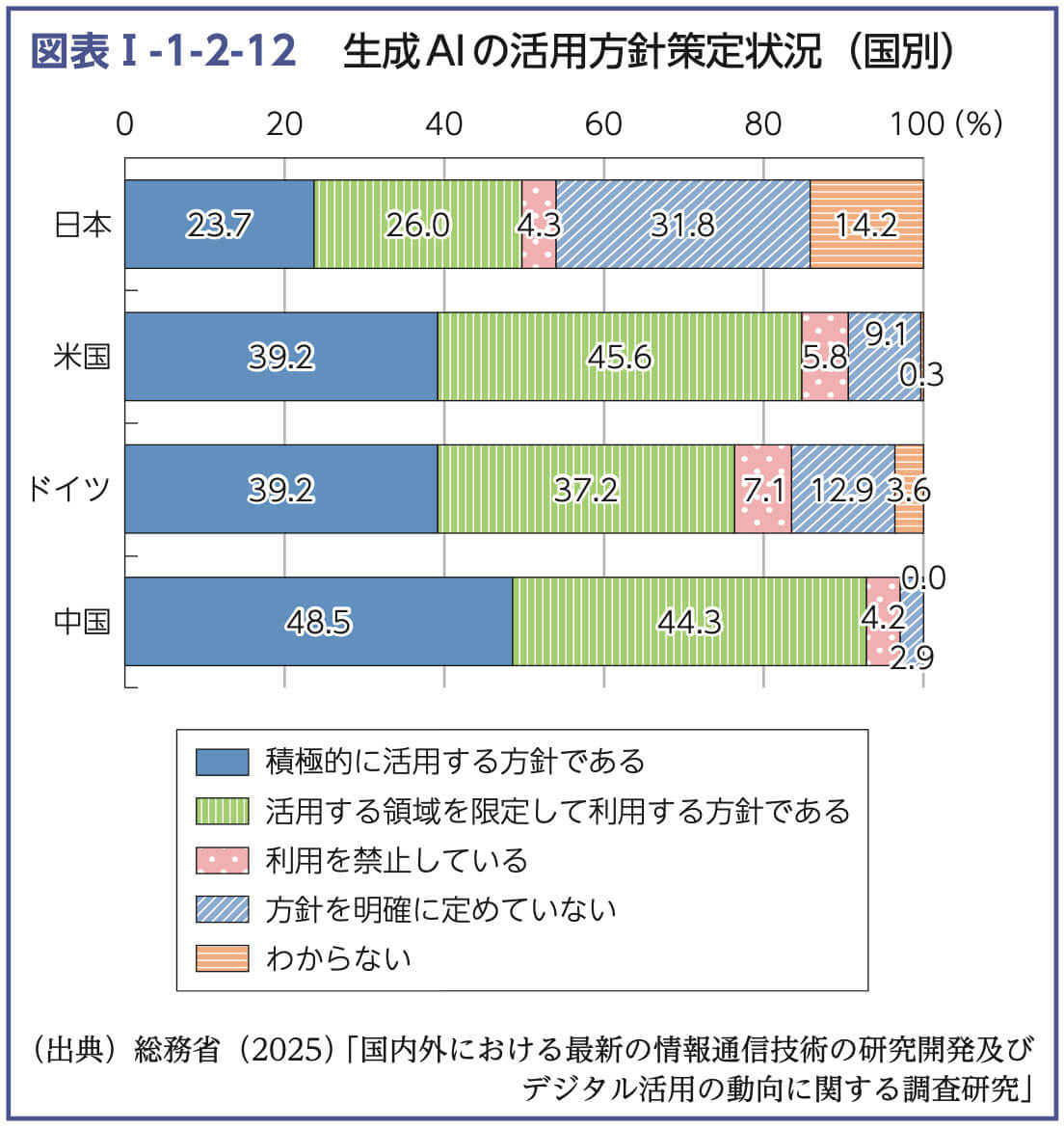

企業での普及率はどうでしょうか。

企業における生成AIの活用方針策定状況は、上の図の通りです

日本で「積極的に活用する方針」と回答した企業が23.7%、「活用する領域を限定して利用する方針」は26.0%でした。

生成AIの活用に踏み出している企業は、全体の約半数程度にとどまっています。

こちらも、外国と比較すると低い水準であることがわかります。

しかし、前年の同調査では、「積極的に活用する方針」が15.7%、「活用する領域を限定して利用する方針」が27.0%(合計42.7%)であり、わずかながらも割合は増えています。

日本の企業は外国と比べると積極的にAI活用はできていません。

しかし、個人の利用率が1年で3倍近く増えたことを考慮すると、今後は企業での導入も伸びていくと考えられます。

参考:『令和7年版情報通信白書_総務省』

参考:『令和6年版情報通信白書_総務省』

Google検索のAI導入

Googleは、検索エンジンの世界トップシェア(2025年7月時点で89.54%)を誇ります。

そのGoogleが検索機能にAIを導入したことは、人々の検索行動にも大きな影響を及ぼします。

日本国内では、2023年8月にAI Overviewの前身となる「SGE (Search Generative Experience)」の運用を開始しています。

SGEはGoogle検索のAI要約機能であり、翌年の2024年8月にリリースされたAI Overviewは、この正式公開版という位置付けです。

SGEは、Google Search Labsで限定的に提供されていましたが、AI OverviewはGoogle検索の標準的な機能として誰でも利用可能です。

※Google Search Labs…Googleのユーザーが、試験運用中の新しい検索体験をテストするプログラム

参考:『statcounter』

参考:『生成AIによる検索体験(SGE)のご紹介_Google』

参考:『グーグル、検索結果を要約する新機能「AIオーバービュー」を日本で開始へ…誤情報など課題も_読売新聞』

参考:『AI Overviewとは?Googleの新しい検索機能やSGEとの違いを解説!|AIによる概要の出し方は?【2025年8月最新】』

AIによる要約機能の運用開始以前から、Googleの検索結果画面には、検索クエリにもとづいた情報を示す「ナレッジパネル」などの機能が導入されています。

こちらは、AI Overviewの登場後も表示があります。

以下の記事でご紹介しているので、併せてチェックしてみてください。

関連記事:『ナレッジパネルとは?仕組みや表示させるためのポイント3選』

AIOを成功に導く3つのポイント

企業ができるAIOの対策として、以下の3つが挙げられます。

企業ができるAIOの対策として、以下の3つが挙げられます。

- 構造化データの活用

- AIが引用・参照しやすい形式に情報を整理する

- 情報の信頼性を高める

ここからは、AIO対策の具体的な方法をご紹介します。

【AIOのポイント①】構造化データの活用

AIOで重要なのは、AIが自社のWebコンテンツを正しく読み取り、情報を取得するためのサイト設計をすること。

「Schema.org」の構造化データでページを最適化しましょう。

構造化データとは、検索エンジンがWebページに書かれた内容を理解できるように整理されたデータを指します。

そのためにHTMLタグを記述することを構造化マークアップといいます。

Schema.orgは、Google、Bing、Yahoo!の3社が共同で作成した、構造化マークアップのためのボキャブラリーです。

Schema.orgで情報を整理すれば、AIがページの内容を正しく認識します。

構造化マークアップがされていない文字は、ただの文字として認識されます。

このボキャブラリーによって「名前」「住所」など、どんな情報なのかを示すことができます。

生成AIからの引用・参照の可能性を上げるためにも、構造化データの活用は重要です。

参考:『AI検索の評価を上げる!schema.org構造化データの使い方完全ガイド』

参考:『schema.orgに日本語訳はある?導入するメリットや書き方を解説』

構造化データやSchema.orgについては、以下の記事でも解説しています。

関連記事:『【SEOに影響?】構造化データのメリット3つと実装方法を解説』

【AIOのポイント②】AIが引用・参照しやすい形式に情報を整理する

コンテンツの中身を、生成AIが引用・参照しやすいように整えておくのもAIO対策の一つです。

情報の書き方を、以下のような形式に統一します。

- h2、h3タグでコンテンツ内の情報を階層化する

- 検索されやすい質問とその回答をセットで記載する(FAQ形式)

- コンテンツの主題についての要約を作成し、簡潔にまとめる

- 箇条書き・表などを用いて情報を整理し、端的に伝える

たとえば、この記事ではh3タグ「AIOとは?」や「AIOとSEOとの違いは?」の直下に、回答を記載しています。

質問-回答の関係がすぐに認識できるよう、まず結論を記載します。

質問-回答の関係がすぐに認識できるよう、まず結論を記載します。

また、Q(質問)とA(回答)をセットにしたFAQの形式も、AIO対策として用いられます。

Q:AIOとは?

A:AIOとは「AI Optimization(AI検索最適化)」を略した言葉で、Googleなどの検索エンジンに搭載されているAIや、生成AIに対して、Webコンテンツ内の情報を適切に取得させるための取り組みです。

このように、記事の構成や文章の書き方も、生成AIによる引用を想定して作る必要があります。

なお、イギリスのAuthoritas社が7業界、1万キーワードを対象に実施した調査によると、「問題解決」と「具体的な質問」を目的とするGoogle検索では、AI Overviewの出現率が高いということがわかりました。

問題解決は出現率74%、具体的な質問は69%という結果が出ており、これはAIでも要約や回答の生成が容易であるためだと考えられています。

参考:『AIO(AI検索最適化)とは?SEOとの違いと最新対策』

参考:『AIO(AI検索最適化)とは?「本物」が問われるAI時代のSEO新常識』

参考:『AI Overview User Intent Research』

【AIOのポイント③】情報の信頼性を高める

AIOでは、情報の信頼性が重視されます。

そのために、以下のポイントを取り入れたコンテンツ制作を実施しましょう。

- 独自で調査をしたデータやレポートのような一次情報を掲載する

- データを引用する際は、官公庁や大学、専門の研究機関といった権威性のある団体のものを参照する

- 掲載している情報が古くならないよう、定期的に内容を見直してページの更新を行う

- 「E-E-A-T」の各要素を満たすコンテンツの作成

GoogleのAI Overviewは、運用開始の直後に誤情報の表示が問題視されていました。

2023年にSGEがリリースされた際、Google公式サイトでは、生成AIが提示する情報の品質について「責任あるアプローチ」が重要であり、AI学習のトレーニングを継続するという旨を述べています。

こういった背景から、今後も信頼性の高いサイトからの情報取得が優先されるでしょう。

参考:『AIO(AI検索最適化)とは?SEOとの違いと最新対策』

参考:『SEOからAIOへ:AI時代の新たなコンテンツ最適化戦略』

参考:『生成AIによる検索体験(SGE)のご紹介_Google』

参考:『グーグル、検索結果を要約する新機能「AIオーバービュー」を日本で開始へ…誤情報など課題も_読売新聞』

E-E-A-Tとは?

生成AIから「信頼できる情報である」と判断されるコンテンツを作るためには、E-E-A-Tを重視しましょう。

E-E-A-Tは、Googleがコンテンツの品質を判断する際の基準となる要素を指します。

Experience(経験)・Expertise(専門性)・Authoritativeness(権威性)・Trustworthiness(信頼性)の4つを意味しています。

- Experience(経験):場所の訪問や商品の使用といった、実際の経験に基づいているかどうか

- Expertise(専門性):サイトが特定の分野に特化している、その分野の専門家が記事を執筆・監修しているなど、コンテンツの専門性の高さを示す

- Authoritativeness(権威性):他者からの信頼度を示す。質の高い被リンクが多いサイトは権威が高いと見なされやすい

- Trustworthiness(信頼性):サイトやコンテンツ、執筆者の信頼性を示す。企業情報や執筆者情報の明記、公的期間などのデータ使用、最新情報の記載といった対策が可能

ぜひ、自社のコンテンツが上記を満たしているかどうかを見直してみてください。

参考:『有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツの作成_Google』

参考:『E-E-A-Tとは?Googleが高く評価する記事の作成方法をご紹介』

E-E-A-Tは、SEO対策をする上でも押さえておきたいポイントです。

以下の記事でも解説しているので、参考にしてみてください。

関連記事:『【初心者向け】SEOライティングで上位表示を狙うための9つのコツ』

AIO成功事例

ホームページ制作などを手がける「AtoZ Design」では、自社サイトでAIO成功事例を紹介しています。

SaaS企業のWebサイトにて、製品の「機能」「価格」「導入事例」などの情報をSchema.orgでマークアップして最適化をはかることに加え、各製品の関係性や互換性などもAIが認識できるよう記載を行いました。

その結果、AIのサイト理解が促進され、AI検索を通した問い合わせが3ヶ月で2倍に増えました。

構造データによる最適化の重要性がわかる事例です。

参考:『AIO対策とは?【2025年最新版】明日から使える5大戦略チェックリスト』

自社の既存コンテンツでAIO対策をする方法

SEO対策としてすでに自社のWebサイトでコンテンツを保有している場合、AIO向けの要素を足すことでアップデートをはかるのが効率的です。

SEO対策としてすでに自社のWebサイトでコンテンツを保有している場合、AIO向けの要素を足すことでアップデートをはかるのが効率的です。

具体的な手順は以下の通りです。

各コンテンツのターゲットとなるキーワードで検索をかけ、生成AIによる回答の分析や引用・参照元となるサイトのピックアップをします。

①生成AIによる回答・要約の分析

自社コンテンツとの差異がないかを確認し、足りない要素があれば追加

②引用・参照元サイトの分析

生成AIが情報源にしているWebページの構成や情報配置を確認。また、各サイトの傾向を分析する

引用:『Google』

引用:『Google』

たとえば、Googleで「頭痛 対策」と検索した場合、AI要約の参照元として示されるのは製薬会社のWebサイトが大多数でした。

医療に関する分野は、ユーザーの健康状態を左右する可能性が高いため、専門性や信頼性の高い大手製薬会社のサイトが選ばれたのではないかと考えられます。

引用:『Google』

引用:『Google』

一方、「頭痛薬 種類」で検索をすると、こちらは病院やクリニックといった医療機関のサイトが参照されています。

同じ「頭痛」に関連したキーワードでも、ピックアップされているサイトの傾向に違いが見られました。

仮に医療機関のWebマーケティングなら、後者の「頭痛薬 種類」の対策に力を入れる方が参照元として選ばれる可能性が高いでしょう。

また、どちらのキーワードにおいても、上部に表示される要約の下に、枝分かれした要素が並んでいます。

この要素をチェックし、自社のコンテンツで網羅できていない内容がないかを把握してください。

この作業は時間や手間がかかるため、少ないリソースでマーケティング業務を実施している企業においては、AIO分析ツールを導入するのも一つの方法です。

参考:『SEOからAIOへ:AI時代の新たなコンテンツ最適化戦略』

GoogleのAI Overviewの機能を解説

引用:『AI による概要 : ウェブにつながる新しい方法_Google』

引用:『AI による概要 : ウェブにつながる新しい方法_Google』

Google検索に導入されているAI Overviewの機能や特徴、さらに生成AI活用における今後のGoogleの動向について解説します。

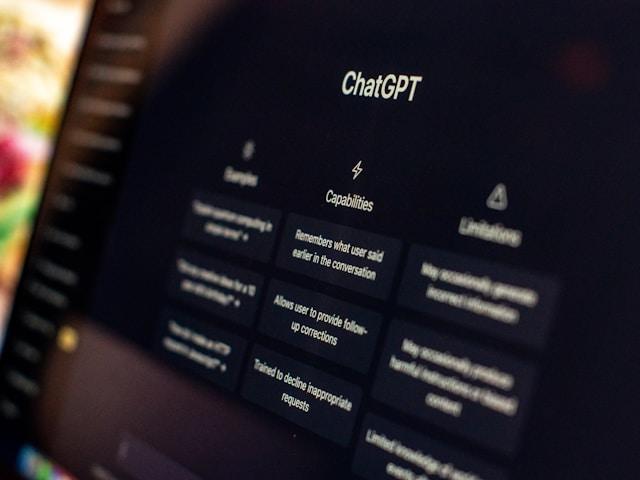

AI Overviewとは?

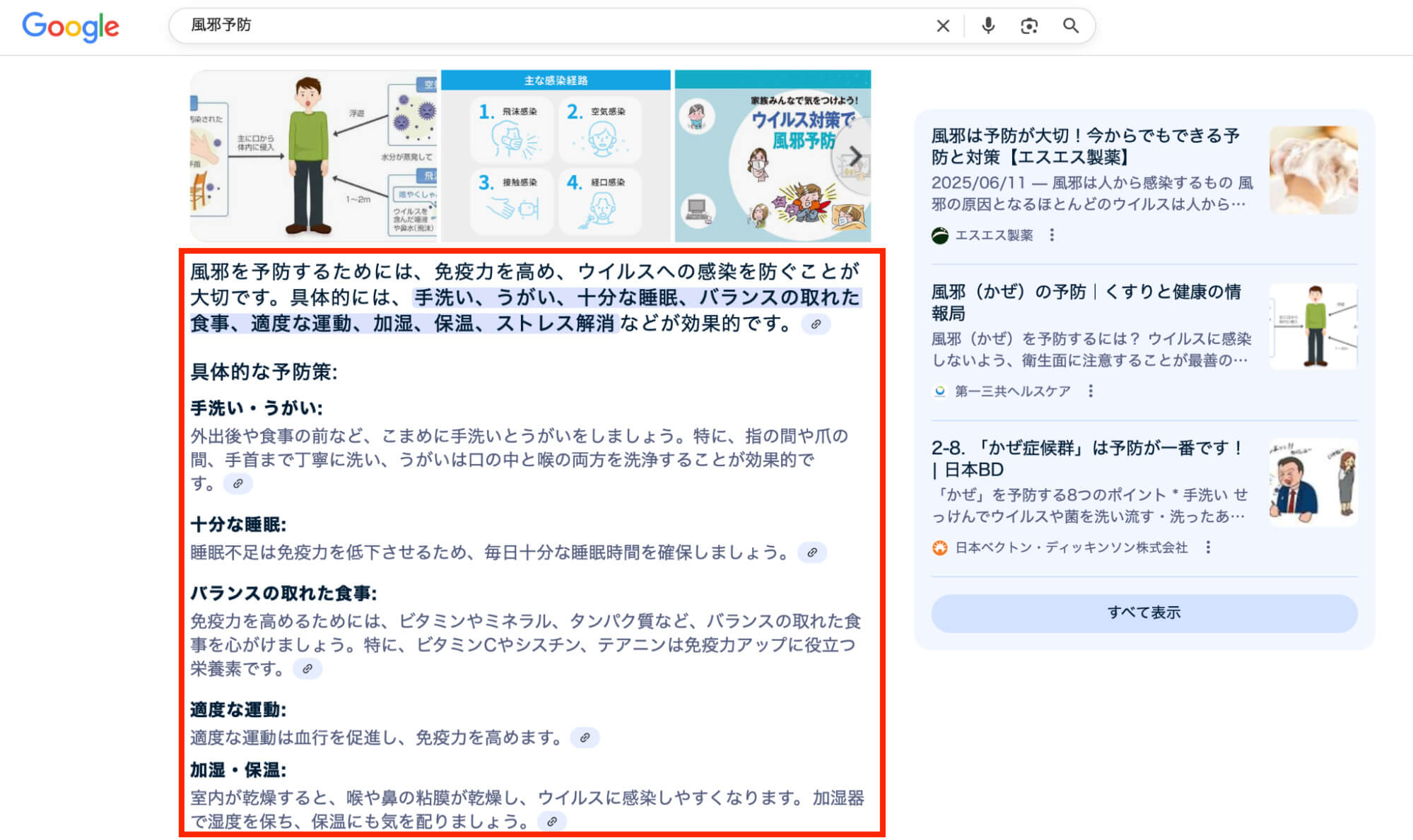

「AI Overview」は、Google検索結果の画面に、検索キーワードに対する回答の要約が表示される機能です。

要約文は、AI(Gemini)によって自動生成されます。

AI Overviewはすべてのキーワードで出現するものではなく、要約文が表示されないケースもあります。

検索結果の最上部に配置される場合が多いものの、ページの中間部分や、「関連する質問」を開いた際にAI要約が出現するなどさまざまなパターンが観測されています。

引用:『Google』

引用:『Google』

上記は、「風邪予防」と検索した際に出現したAI要約です。

各テキストの末尾のリンクをクリックすると、参照元になったページが右カラムに表示されます。

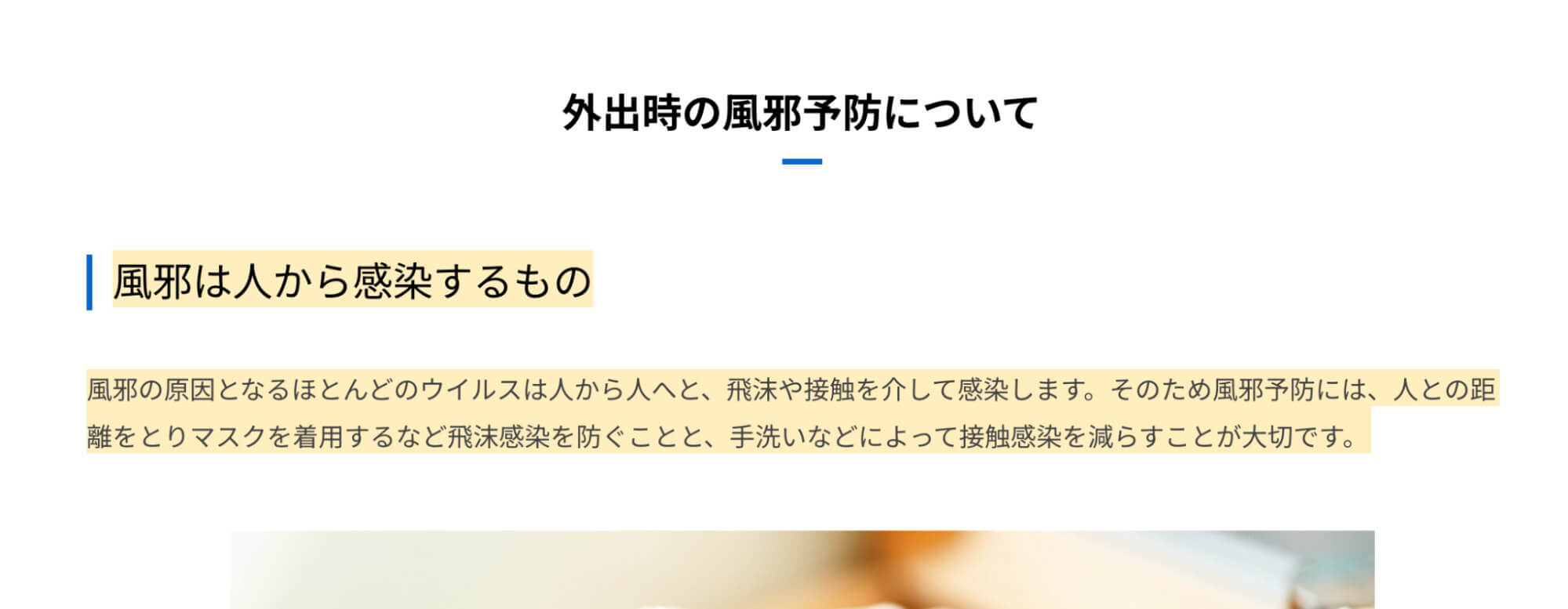

引用:『風邪は予防が大切!今からでもできる予防法とは』

引用:『風邪は予防が大切!今からでもできる予防法とは』

参照元のサイトに遷移すると、要約のソースになった情報が色付きで確認できる仕様です。

参考:『AI Overviewsとは?最新動向や自サイトが参照される方法を解説』

参考:『【2025.4月最新】AI Overviewとは?サイトへの影響や仕組みを解説』

表示されやすいコンテンツの傾向

株式会社平企画「SEO研究チャンネル」の調査によると、AI Overviewの枠に表示されているページの60.9%はオーガニック検索で20位以内でした。

半分以上が上位に入っているため、SEOで評価されているページは、AI Overviewの参照元としても優先されやすい傾向にあると考えられます。

Googleも公式で「(AI機能での表示にあたって)SEOの基本は引き続き重要である」と述べています。

一方で、残りの40%ほどのページは20位圏外だったことから、SEOで上位表示されていないページでもピックアップされる可能性があることもわかります。

また、先にもご紹介したイギリスのAuthoritas社の調査でも、類似する傾向が見受けられました。

オーガニック検索上位のサイトがAI Overviewの参照元にされる可能性が高いものの、10位圏外のページも表示があると言及されています。

同調査では、検索時に強調スニペットに採用されている場合、AI Overviewの参照元となる確率が60%以上という結果も出ています。

自社でも、SEO評価は高くないもののAI Overviewに表示されているページがないかを確認するとともに、サイトやメディアに掲載されているコンテンツは網羅的に更新をしましょう。

メンテナンスや情報更新の際は、「3.AIOを成功に導く3つのポイント」や「4.自社の既存コンテンツでAIO対策をする方法」を参考にしてみてください。

※強調スニペット…ユーザーの検索に対する簡潔な回答を示す枠のことを指します。検索結果の上部に出現しますが、AI Overviewと同時に表示されるケースも見られます。

参考:『AI機能とウェブサイト_Google』

参考:『「AIに載るサイト」は何が違う? 1.7万キーワードから浮かび上がった3つの傾向』

参考:『【2025.4月最新】AI Overviewとは?サイトへの影響や仕組みを解説』

参考:『AI概要 ユーザーインテント調査』

2025年内には日本でGoogle「AIモード」実装に

Googleは今後も生成AIの活用を推進する動きが予想されます。

早ければ2025年の年内には日本語版で「AIモード」の運用が開始されるとの報道がありました。

AIモードでは、生成AIチャットと自然な会話をするように情報検索できるのが特徴です。

リサーチだけでなく、チケットの手配やレストランの予約などの実務もこなします。

過去の履歴を参考に、ユーザーのニーズに合う情報を提示したり、入力フォームを代行したりと、まるでエージェントのような役割を果たします。

ユーザーにとっては非常に便利な企業であると同時に、Webページを運営する事業者には「ゼロクリックサーチ」の加速が懸念されています。

実際に、AI Overviewの運用によってサイトへの流入が減少しているというリサーチ結果があります。

ベクトルデジタルが行ったアンケート調査では、「2025年3月以降、AI Overviewsの影響で自社のウェブサイトへの自然検索流入に変化があったか」という問いに対し、「減少した」という回答が61.9%でした。

また、「SEO施策に割いていたリソースを見直す動きがあったか」という問いには、「既にリソース配分を変更した」が33.2%、「見直しを始めている」は57.8%でした。

既存の施策が見直される一方で、海外ではAI Overview内での広告運用がスタートしており、今後新たなWeb広告枠として注目を集めることが予想されます。

参考:『検索における AI : 情報を超えた知性へ_Google』

参考:『Google検索「AIモード」日本でも 早ければ年内、広告モデルに転機_日本経済新聞』

参考:『AI Overviews(AIによる概要)が従来の自然検索流入や検索広告に及ぼしていると思われる影響に関する調査結果』

参考:『グーグル、新しい「AIモード」検索で広告テストを開始』

参考:『AI Overview User Intent Research』

おすすめのAIO分析ツール

AIO対策に使える時間やリソースがない場合、分析ツールを導入して効率化をはかるのがおすすめです。

ここでは、AIOをサポートするツールの特徴をまとめました。

AIOに特化したツールのほか、SEOツールの機能としてAIO分析ができるプロダクトもあります。

AI Hack

引用:『AI Hack』

引用:『AI Hack』

「AI Hack」は、株式会社AI Hackが展開するAIO分析ツールです。

自社のWebサイトのAIOパフォーマンスを可視化する「AIOスコア」によって定量評価を受けたり、競合サイトに対してもスコアリングを行って比較をしたりできます。

AIOスコアは、優先度スコア、ポジティブスコア、ネガティブスコア、言及量スコア、ドメイン引用スコアなど複数の要素があり、強み・弱みの発見にもつながります。

また、プロンプトを登録しておくと、自動的にAIやLLMから回答を取得できるのも機能の一つです。

手動でのリサーチが不要になるだけでなく、正しく情報が引用されているのかをチェックするのに役立ちます。

AIO対策はもちろん、リスクマネジメントに注力したい企業にも適しています。

参考:『AI Hack』

参考:『株式会社AI Hack、AIO(AI Optimization)分析ツール「AI Hack」を正式に提供開始 生成AI回答の可視化と最適化で新時代の情報戦略を支援』

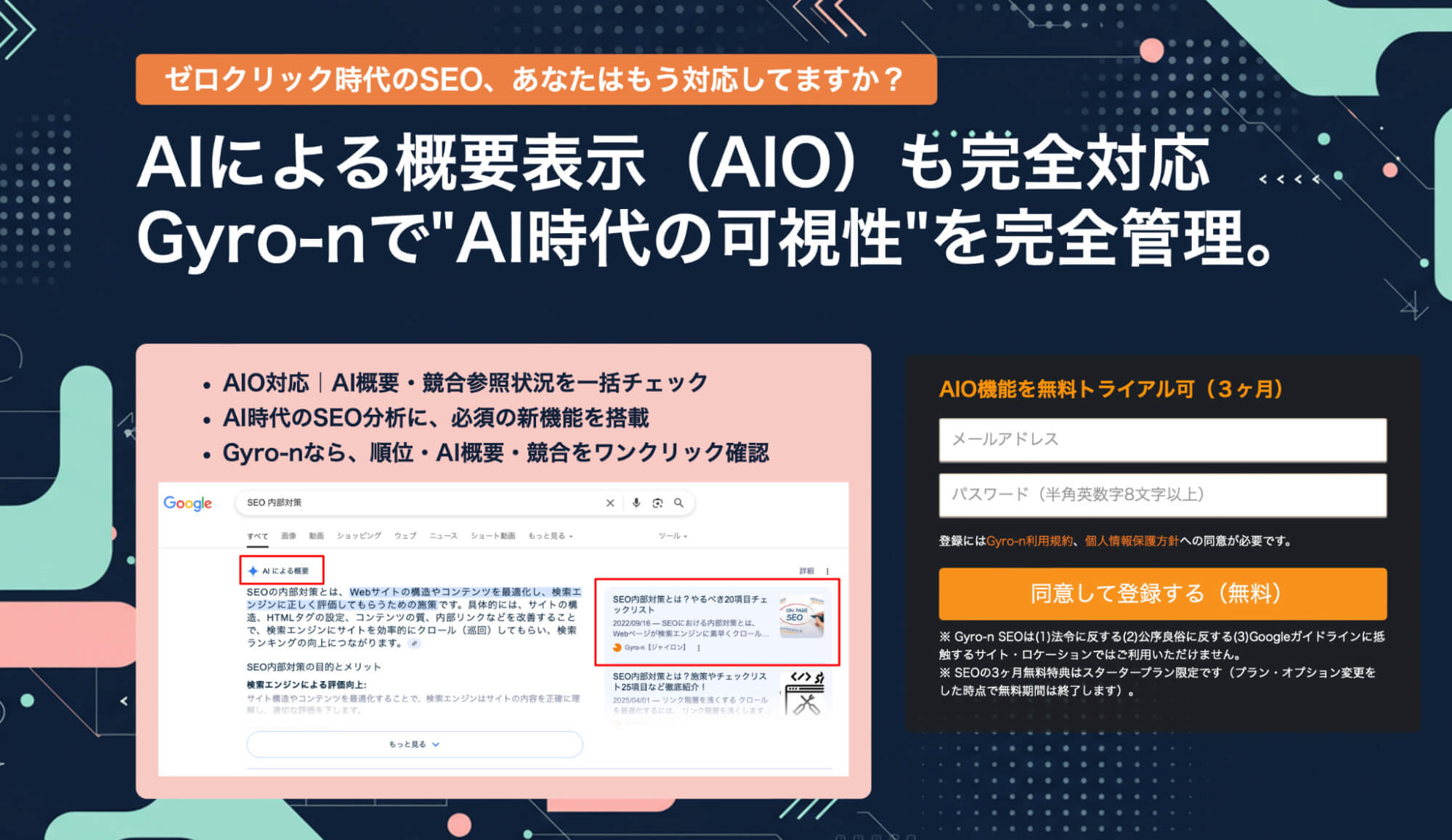

Gyro-n SEO

引用:『AI Overview 計測ツールならGyro-n SEO』

引用:『AI Overview 計測ツールならGyro-n SEO』

株式会社ユニヴァ・ジャイロンが運営するSEO分析ツール「Gyro-n SEO」には、GoogleのAI Overviewの表示を計測する機能が搭載されています。

ターゲットキーワードでAI Overviewが表示されているのか、また自社の情報が参照されているのかに加え、要約文の内容や変化、競合サイトの参照状況などもモニタリングが可能です。

また、自社や競合がいつから参照され始めたのか・除外されたのかの時系列を追跡する、参照サイトを一覧で抽出するなど、細部まで分析をサポートします。

SEOとAIOの両方をカバーしているため、両方の対策ができるツールを探している場合にもおすすめです。

参考:『AI Overview 計測ツールならGyro-n SEO』

ミエルカSEO

引用:『ミエルカSEO』

引用:『ミエルカSEO』

株式会社Faber Companyが提供する「ミエルカSEO」では、2025年7月から新機能として「AIOレポート」が実装されています。

この機能では、登録したキーワードのAI Overview表示率や推移を計測できます。

そのほか、AI検索による流入数やAIツール別流入数、AI検索流入ページ、コンバージョンの発生状況なども可視化されます。

機能は随時アップデートされるため、今後はさらに利便性が高まることが期待できます。

SEO対策が充実しているほか、AIを活用したコンテンツ制作機能があるのも魅力です。

コンテンツ運用の内製化を検討しているなら、候補にしてみてはいかがでしょうか。

参考:『ミエルカSEO』

参考:『ミエルカSEOに新機能「AIOレポート」を搭載~登録キーワードにおけるAI Overviews(AIO)の出現率を確認可能に~』

まとめ

この記事を読んで、AIOの最適化が難しいと少しでも感じたら、広告代理店に任せるのも一つの手です。

株式会社Unionでは、Webサイト制作をはじめとするデジタルマーケティング全般のご相談を承っております。

Google広告、Yahoo!広告の正規代理店として認定されており、蓄積されたノウハウから短期間で課題を解決に導きます。

薬機法医療法遵守広告代理店の認証を受けておりますので、広告審査の厳しい薬事・医療系も対応可能です。

お客様のあらゆるニーズに対し分析・調査を行い最適なプランをご提案しますので、お気軽にご相談下さい。

監修者

2012年創業、新宿のWebマーケティングに強い広告代理店「株式会社Union」が運営。Webマーケティングの知見を深め、成果に繋がる有用な記事を更新しています。「必要な情報を必要な人へ」をスローガンに、Web広告運用や動画制作など各種Webマーケティングのご相談を受付中。